团队基于磁电传感器的材料分类以及应用相关综述论文发表在IEEE Transactions on Magnetics

[2025-07-12]

团队在磁电传感器领域取得了重要的综述性研究成果。针对磁电材料从基础研究走向工程应用中存在的耦合机制优化、传感器微型化与信号处理等关键问题,团队系统梳理了其发展脉络,深刻阐述了各类磁电传感器的前沿进展与未来挑战。相关研究成果以“Magnetoelectric Sensors: A Review”为题目,收录于国际著名期刊IEEE Transactions on Magnetics中,沈莹教授为论文的通讯作者,第一作者为高俊奇教授,第二作者为李冰。

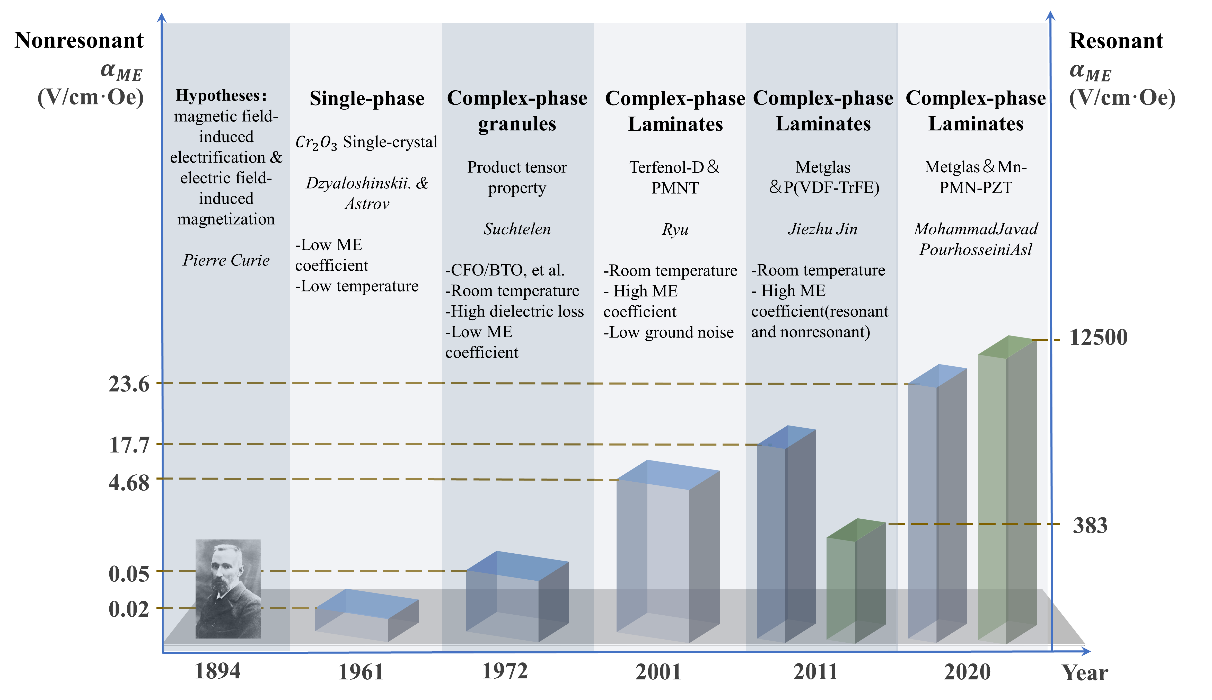

磁电效应作为连接磁学与电学物理序参量的关键桥梁,其核心性能参数——磁电耦合系数(αME),直接决定了传感器的转换效率与探测灵敏度。本综述严格遵循材料演进的内在逻辑,深刻剖析了单相材料因本征磁电耦合微弱而受限的物理根源,进而阐明了基于“乘积效应”的复合相材料(特别是2-2、2-1、1-1型层状复合材料)实现高性能耦合的机理。论文重点评述了Metglas/弛豫铁电单晶(如PMN-PT, Mn-PMN-PZT)体系中的突破性工作:通过激光处理Metglas层与采用[011]取向的PMN-PT单晶纤维,所构建的(1-1)型复合材料在谐振状态下实现了高达7000 V/cm·Oe的αME,据此可探测的磁场下限低至1.35×10⁻¹³ T,奠定了其在极弱磁探测领域的应用基础。

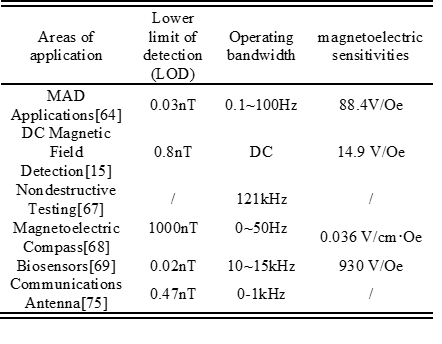

本综述进一步深入探讨了高性能磁电传感器在多个前沿领域的应用潜力。具体来说,在磁异常探测(MAD) 方面,团队开发的三轴磁电传感器系统,结合优化算法,实现了对直流磁场的低检测限与高灵敏度探测;在无损检测(NDT) 领域,深圳大学团队创新性提出的磁电-超声多模态系统,实现了对金属表面与内部缺陷的同步检测;此外,论文还系统展示了磁电传感器在生物医学成像(如磁心动图)、环境能量收集及微型化通信天线等方面的突破性应用,凸显了其作为多功能感知平台的巨大潜力。

本综述不仅是对过去成就的总结,更对未来发展提出了严谨的技术挑战与攻关方向,重点包括多铁性新材料探索、异质界面应力传递效率优化、以及面向实际应用的传感器封装与低频1/f噪声抑制等。此项工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持,其发表标志着我国在智能磁电传感领域的基础研究与国际影响力达到了新的高度。